Самые известные русские художники современности. Кабаковы: Илья и Эмилия

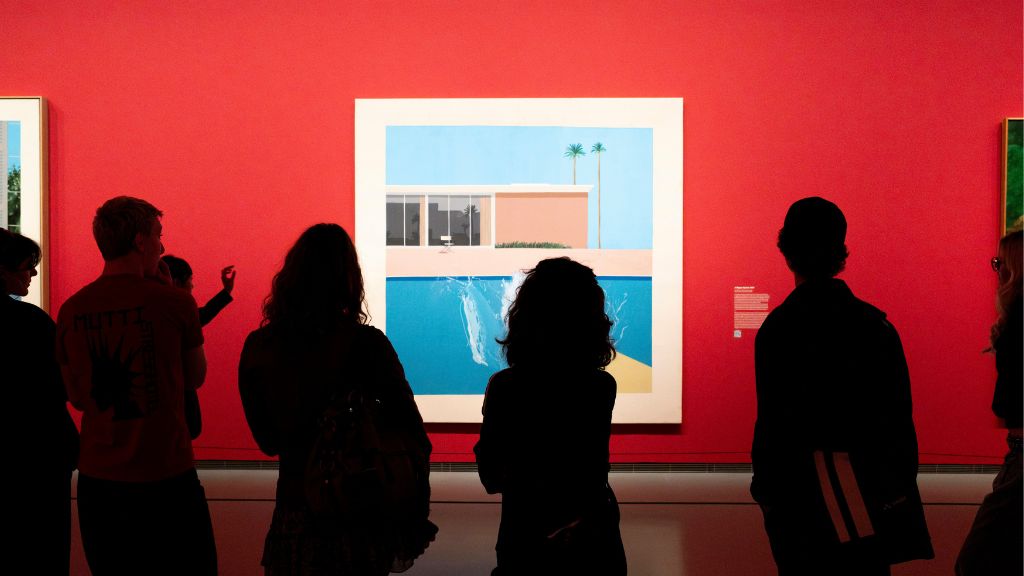

18 октября 2017 года в Tate Modern открывается большая выставка-ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Это первая в истории Tate выставка ныне живущих русских художников. В неё вошли 7 инсталляций, 40 картин, рисунки и иллюстрации к книгам. Экспозиция даёт максимально полное представление о творчестве Кабаковых, которые, без сомнения, являются самыми выдающимися русскими художниками нашего времени. В Tate Modern будут представлены как ранние работы Ильи, созданные в Советском Союзе до 1987 года так и новые, созданные за последние 30 лет в соавторстве с женой Эмилией в Америке. В разгар приготовлений к открытию выставки редакции журнала Afisha.London удалось встретиться с Эмилией Кабаковой. Она рассказала об особенностях выставки, опыте эмиграции и правилах восприятия тотальной инсталляции.

О выставке в Тейт

— Tate Modern — это один из лидирующих музеев мира. Провести выставку здесь, тем более ретроспективную, для нас важно. Это наша первая по-настоящему ретроспективная выставка, она включает 7 тотальных инсталляций, начиная с «Человека, улетевшего в космос» 1981–88 годов и заканчивая крупными инсталляциями за последнее время.

На выставке много картин и рисунков различных музейных собраний мира: от ранних альбомов и книжных иллюстраций до новых живописных работ. Мы считаем, что настоящая выставка — это серьёзный прорыв не только для нас, но и для русского искусства. До этого выставок русского искусства в Tate Modern не было, кроме единственной выставки Малевича несколько лет назад. Сейчас ситуация должна поменяться.

Скоро откроется групповая выставка, в которую будут включены русские художники — это большой шаг на пути вхождения в мировой контекст. Это первый опыт сотрудничества Tate Modern с ведущими российскими музеями. Из Лондона наша выставка поедет в Эрмитаж и Третьяковскую галерею.

Читайте также: Серж Лифарь: реформатор Парижской оперы, любимец Сергея Дягилева и друг Коко Шанель

В Эрмитаже у нас уже была выставка несколько лет назад, там в коллекции есть наши работы. В Третьяковке будем впервые. У них, правда, тоже в коллекции есть подаренные нами вещи. Но самостоятельно мы выставку там ещё не проводили. Мы организовываем свои выставки сами, и только в самых редчайших ситуациях мы их не посещаем. Сейчас такая ситуация, что Илья ездить не может, его необходимо оберегать от лишних волнений.

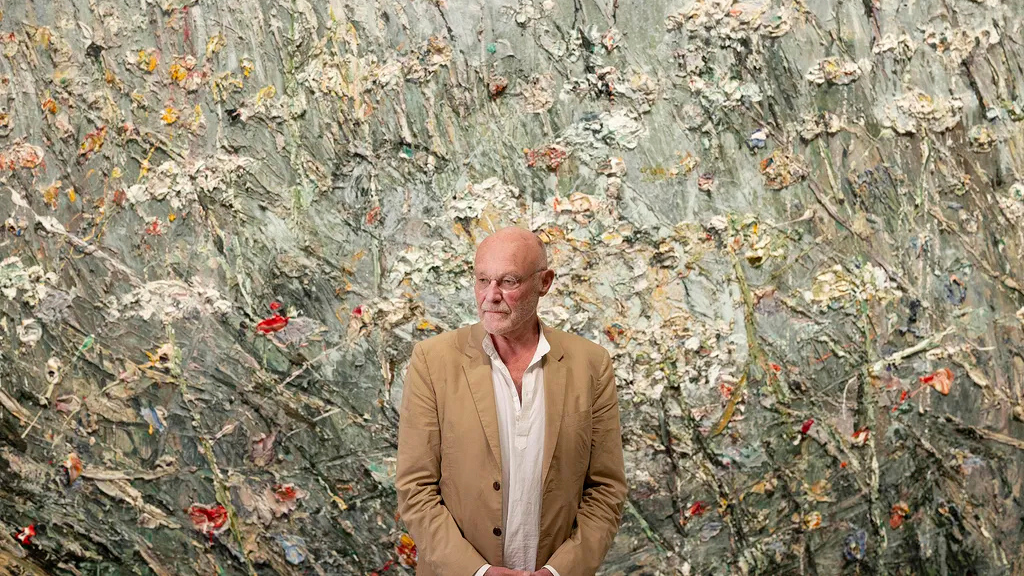

Afisha.London на встрече с художницей Эмилией Кабаковой. Фото: Евгения Загоруйко/Ufocusproduction

О том как понять тотальную инсталляцию

— При создании тотальной инсталляции наша задача — не построить визуальный фон, как в театре, где зритель смотрит на сцену и актёров снаружи, а создать атмосферу, в которой зритель и есть актёр. Зритель становится персонажем, который живёт здесь. Всё, что принадлежит этому персонажу, должно быть глубоко прочувствовано тем, кто сюда вошёл, — зрителем. Это самая сложная вещь.

Важно сделать так, чтобы все предметы, включённые в инсталляцию, работали вместе, как единое целое. По сути, инсталляция является трёхмерной картиной. Вам дана возможность войти внутрь картины и рассмотреть все её объекты. Вы и есть тот самый нарисованный персонаж, который двигается внутри картины.

Когда наш «Красный вагон» поставили в Вене в рамках выставки «Тирания прекрасного» в 1994 году, туда приехала русская делегация директоров музеев. Их коллега из венского Музея прикладного искусства пригласил посмотреть нашу инсталляцию. Они сначала отказывались, говорили, что уже видели. Но мы их уговорили зайти ещё раз. Я говорю: это тотальная инсталляция, чтобы её понять, нужно провести в ней какое-то время. Вот, пожалуйста, сядьте на скамеечку, посмотрите на это панно. Деваться некуда, не ругаться же им со мной, сели. Сидят молча, слушают, а там музыка играет советская, 50–60-е годы, Владимир Тарасов составил компиляцию из очень сентиментальных, проникновенных песен. А для людей их поколения это воспоминания. И процесс пошёл.

Читайте также: Анти-монумент, мурал, баффинг: терминология уличного искусства

Один говорит: «Какие были прекрасные времена. Мы не думали о материальных вещах, мы мечтали о чём-то возвышенном, были полны фантазий, и люди были такие хорошие, дружественные». Другой говорит: «О чём ты говоришь, сколько людей посадили, сколько людей погибло в лагерях, разве можно об этом времени говорить, как о хорошем? Идиотом надо быть, чтобы такое говорить». А третий поднимается и говорит: «Чего вы ругаетесь, давайте потанцуем».

И в этом крошечном пространстве они встают и начинают танцевать. Невероятная ситуация, вот это и есть воздействие атмосферы инсталляции на людей!

Об утопии

— В инсталляции каждый испытывает свои собственные ощущения, вспоминает свои фобии, задействует свои культурные представления и культурную память. С помощью удачной инсталляции получается создать ту атмосферу, в которой эти чувства и эмоции будут испытаны и перенесены на свою среду. Да, я не жила в коммуналке, но я знаю, как тяжело иногда находиться среди людей. Меня тоже кто-то заставлял жить не так, как я хочу. Я тоже попадала в ситуации безумно невыносимые, из которых хочется выбраться и убежать.

Что происходит в тотальной инсталляции? Инсталляции работают с эмоциями, со страхами, со снами, с бессознательным. С ощущением маленького человека, который совершенно не знает, что ему делать в этом мире. Он хочет сделать его лучше, но не знает, как. У него в голове фантастические утопические идеи. Эти идеи частично приходят из нашего советского прошлого. Нам всё время давали какую-то романтическую установку на жизнь, говорили, что материальная составляющая не важна, а важна утопия.

Afisha.London на встрече с художницей Эмилией Кабаковой. Фото: Евгения Загоруйко, Ufocusproduction

А что такое утопия? Это система, которую, невозможно реализовать. Фантазия, которая никогда не может быть воплощена в жизнь. Попытки её реализовать всегда приводят к неудаче.

Если вы обратите внимание, то утопическими проектами являются все режимы. Это и фашизм, и коммунизм, и социализм, и даже капитализм. Все они проваливаются. Потому что каждый из них пытается создать утопический строй, невозможный по сути. Когда это происходит за счёт разрушения прошлого и уничтожения людей — катастрофа наступает гораздо быстрее. И люди страдают больше. Когда это делается каким-то более человеческим способом, то строй держится дольше.

Читайте также: Баронесса с кистью: как эмигрантка из России Тамара де Лемпицка покорила мир искусства

Мы работаем не с утопией, относящейся к определённому историческому периоду, а с утопией в целом, с принципом утопии. Это может быть и религиозная утопия. Например, последняя комната будет посвящена различным встречам с ангелами. Религиозная утопия — это утопия о жизни после смерти.

Об эмиграции

— Я уехала в 73-м году. Во-первых, тогда уехать в принципе было очень тяжело. Во-вторых, это было равно смерти или переезду на другую планету. Конечно, переписываться можно было, но моя ближайшая подруга, например, написала: «Больше мне не пиши». Потому что её муж был в партии. Я уехала с трёхлетней дочкой. Было очень страшно. В те годы разрешалось поменять 140 долларов. Илья был последний человек, который посадил меня в уходящий поезд.

Читайте также: 10 французских фильмов о любви, которые должен посмотреть каждый

После этого Илью я не видела довольно долго. Когда он приехал в Америку, я заходила к нему. Мне импонировала его полная погружённость в искусство и, как следствие, непрактичность и полное безразличие к личным бытовым нуждам. Он и по сей день говорит: «Я не понимал, почему ты приходишь. Ты приходишь, сидишь, читаешь книжку, слушаешь музыку и не разговариваешь».

Afisha.London на встрече с художницей Эмилией Кабаковой. Фото: Евгения Загоруйко, Ufocusproduction

О московском концептуализме

— Илья говорит, что для него западное искусство было как река, которая течёт беспрерывно. Потому что в Советском Союзе эту реку, конечно, остановили, направили в совершенно другое русло, и было то русло довольно затхлое. У Ильи и его круга художников была сформирована своя среда. Они создали себе «рай», который был окружён «адом», и в этом «раю» они жили по идеальным законам.

Читайте также: Эмиграция Романовых в Великобританию: история княгини Ксении

Они очень хорошо относились друг к другу, ценили искусство товарищей и вообще всё то, что относилось к тому, что они считали подлинным искусством. Они были друг для друга ценителями, знатоками, историками, кураторами, критиками, коллекционерами. Они сами для себя создали институцию искусства — то, чего не было для них в Москве и чего быть не могло. Это был очень небольшой круг с очень тесными связями внутри.

Сейчас всех из этого периода помещают в одну группу Московского концептуализма. Но была ещё Лианозовская группа, которая существовала параллельно. Не следует забывать, что художники были разного возраста, принадлежали к разным поколениям. Первыми были Илья Кабаков, Эрик Булатов, Олег Васильев, Виктор Пивоваров. Их очень мало было. И им нужно было прежде всего доверять друг другу. Илья был очень осторожен в том, чтобы пустить нового человека в свою мастерскую. Жизнь внутри круга Московского концептуализма строилась в основном вокруг дискуссий об искусстве, разговорах о нём. Важны были не столько материальные объекты, сколько нескончаемые обсуждения.

Читайте также: Лидия Делекторская: русская эмигрантка, изменившая жизнь Анри Матисса

После перестройки, когда исчезло разделение на «ад» и «рай», круг распался. Художники стали работать сами по себе и с реальными институциями искусства, которые стали доступны сначала на Западе, а потом и в России. Конечно, мы общаемся, но как таковой круг московского концептуализма распался.

О будущем, в которое возьмут не всех

— Название выставки — это заголовок статьи, которую Илья Кабаков написал в 1982 году. В ней он рассуждал о том, кто будет взят в будущее, и кто есть тот, кто обладает властью принимать такое решение. И, конечно же, как все художники, он беспокоился, что его в будущее не возьмут. Будучи настоящим, большим художником, он никогда не был доволен в полной мере тем, что делает.

Afisha.London на встрече с художницей Эмилией Кабаковой. Фото: Евгения Загоруйко, Ufocusproduction

Илью лучше не оставлять наедине с его старыми работами. Он старается их улучшить, если у него появляется такая возможность. У нас была ситуация несколько лет назад — коллекционер купил одну из его старых работ. И всё было замечательно, ему её должны были отправить. Её поставили в помещении, где она ждала упаковки. И тут Илья увидел работу и сказал: «Но она же плохо сделана!». Взял и всю переделал. Я позвонила коллекционеру, говорю:

— Вы знаете, она ему не понравилась, он её подправил.

— Да, сильно подправил?

— Ну так, прилично.

— Ладно, ничего.

Читайте также: Богема и протест: фильмы о современном искусстве

Новые работы Илья создаёт в своей студии, потом мы переносим работу в другое помещение — побольше, где он может посмотреть, как картина будет выглядеть в музее. Там, на стене, он её поправляет. Потом наш ассистент делает раму, фотографирует для архива.

И вот, он её вставил в раму, сфотографировал, приходит и говорит:

— Вы знаете, Эмилия, Илья снова всю её изменил. Как мне теперь быть?

— Заново фотографировать, — отвечаю я.

— Ну почему же он так делает?

— Имеет право. Он художник. Это его работа.

Благодарим компанию Opportunique

Фото на обложке: Евгения Загоруйко/Ufocusproduction

Читайте также:

Да будет свет! Как в Лондоне появились газовые фонари

Что общего между популярным печеньем «Мария» и свадьбой русской княжны с герцогом Эдинбургским

Голливуд через призму эмиграции: композиторы-изгнанники, изменившие кинематограф

Подписаться на рассылку

Наш дайджест будет приходить вам раз в неделю. Самое полезное и актуальное! Всегда можно изменить настройки получения.